|

1er Juillet 2025 |

EUN SYIELLE D'HISTOUÈRE D'CALVADOS

|

Page 1 |

|

|

|

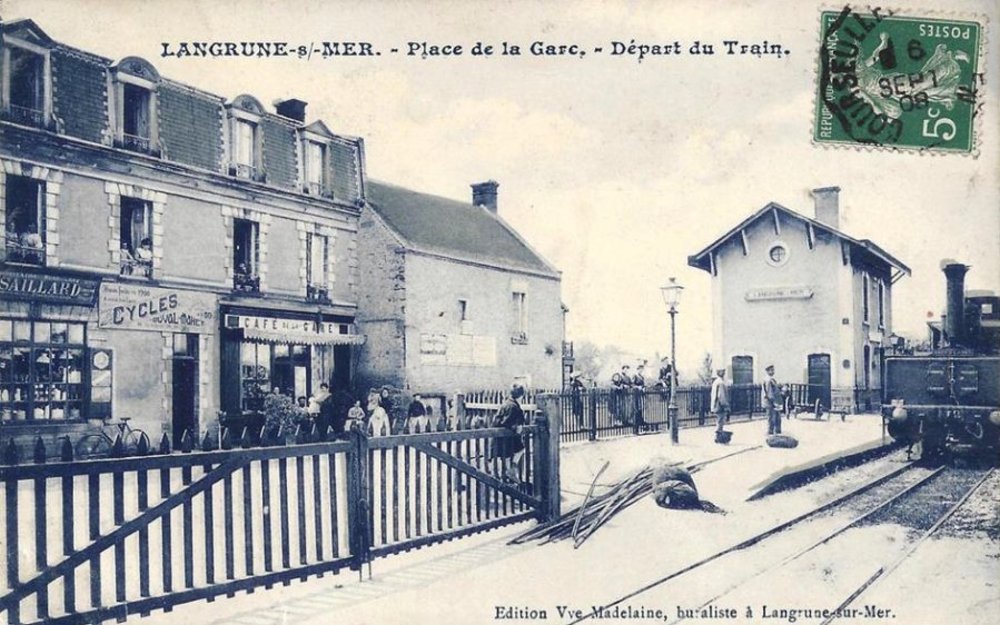

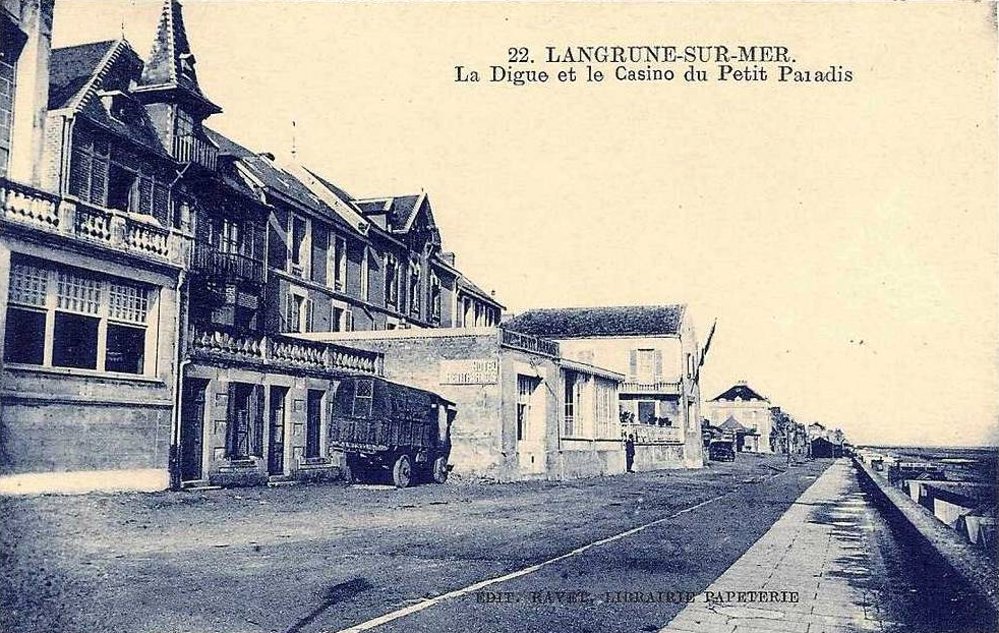

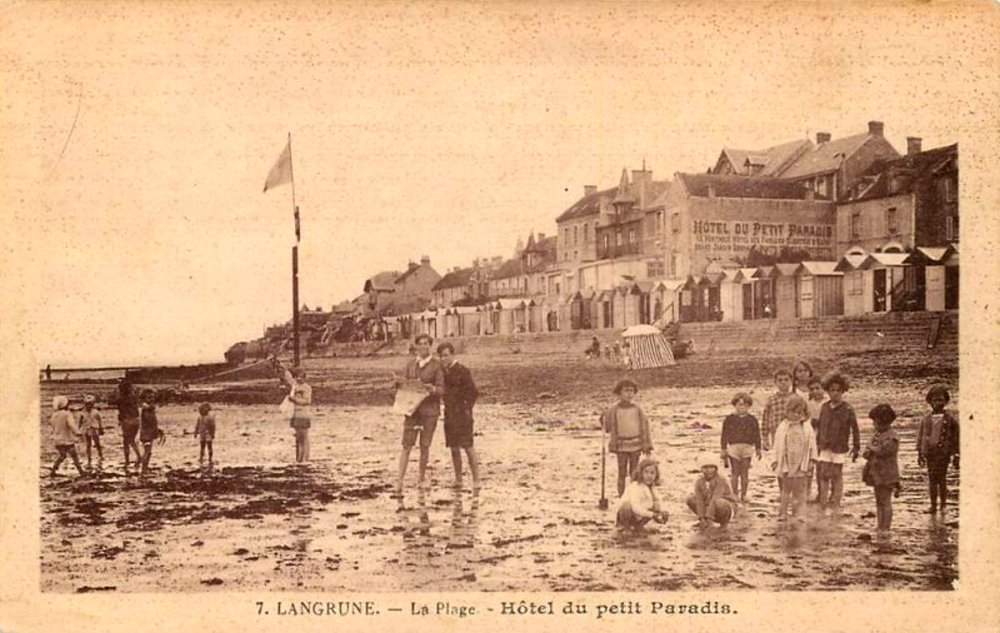

LANGRUNE s/MER | ||

|

Canton de Douvres-La Délivrande |

|||

|

|

|||

|

Les

pertes chez les marins étaient nombreuses, le 14 février 1702, une

effroyable tempête sévit en mer. Des 36 pêcheurs de la paroisse de

langrune qui subirent cette tempête aucun ne revint ! Certaines

veuves restèrent inconsolable, d’autres désirèrent convoler à

nouveau. Elles adressèrent une requête à l’évêque de Bayeux, Mgr

de Nesmond, qui après avoir examiné soigneusement la demande, autorisa

les veuves de matelots à se marier « s’il n’y a autre

empesschement »

17 Mai 1778 - Incendie. - De Caen le 7 juin. Le 17 du mois dernier, un violent incendie se manifesta à trois heures après-midi dans la paroisse de Langrune, située sur le bord de la mer, à trois lieues de cette ville. En deux heures et demie, soixante et une maison furent la proie des flammes qui consumèrent aussi les écuries et les étables qui en dépendent. Comme ce village n'est habité que par des matelots, il ne se trouva pour lors que 20 hommes en état de porter du secours contre le feu, le reste les habitants étant à Brest sur les vaisseaux du roi. Les familles dans les maisons ont été incendié n'ont pu sauver aucun de leurs effets, et par cet accident, elles se trouvent livrées à toutes les horreur de la plus affreuse indigence. M. Esmangard, intendant de cette généralité, n'a pas été plutôt informé de ce malheur, qu'il s'est empressé de faire passer des secours à ces infortunés. (Source : La Gazette du Commerce)

1778

- le grand incendie

de Langrune. - Lettre

sur l'incendie de Langrune. - Les détails en donneront la preuve ; je les rapporterai avec toute franchise et comme je les ai écrits à une Dame respectable. Langrune, le 18 Mai 1778. Madame, Ce matin, j’étais à Caen, j’y étais depuis une semaine, j’y étais chez M. l’intendant, ( M. Esmangart ), chaque jour j’en voulais partir pour faire un petit voyage ou l’on me promettait du plaisir, et chaque jour quelqu’obstacle me retenait, enfin aujourd'hui rien ne s’opposait plus à ce départ tant différé. Pendant

le dîner nous apprenons le désastre de Langrune, chacun fait ses

réflexions, chacun a le cœur serré. En sortant de table, on m’annonce

que mon cheval est prêt, je fais - « Je m'en vais donc du coté de Falaise ». - « Eh bien oui », me dit-il. - « C'est donc près de Falaise que je m’en vais ». - « C‘est que j’aimerais mieux aller à Langrune ». A

ces mots, M. Esmangart me serre les mains, me conduit dans son cabinet,

« que vous me feriez de plaisir » dit-il, « ne dites,

ni d'où vous venez, ni qui vous êtes, veillez à ce que tous ces

malheureux soient soulagés », et tout en parlant ainsi, il me

mettait de l’or dans mes poches, nous n’avions le temps de compter,

ni l’un ni l’autre, nos yeux s’étaient rencontrés, nos cœurs s’en

disaient bien long. J’arrive à Langrune, il n’y avait guères plus de vingt-quatre heures que l’incendie avait commencé ; je parcours bien vite ce Village ; ce spectacle me faisait grand mal ; ( je n’étais pas encore accoutumé ) on voyait assis sur des chaires ou par terre, des vieillards, des impotents, des paralytiques qui regardaient consumer les restes de leurs pauvres maisons ; ils avaient passé là toute la nuit, des femmes échevelées, l’air hagard, baignées de larmes, arrachaient des flammes quelques morceaux de linge grands comme les deux mains, c’était des restes de draps qui n'avaient encore brûlé que par les plis. Enfants,

grandes personnes, tout se lamentait, se désolait, ils me paraissaient

plus aigris qu’abattus par le malheur. Je

fais des questions, point de réponse, je n’avais encore l’air que d’un

homme curieux, quand je demande avec intérêt si quelqu’un a été

blessé, on me répond, « oui, la femme du Maréchal ». Je

vais chez le Maréchal, je demande à voir la femme, je détourne

promptement les yeux de son grabat, au lieu de mains et de visage,

paquets de chiffons et de papiers imbibés. Je demande au mari si je

puis être de quelque utilité, s’il veut que j’envoie chercher un

médecin, un chirurgien. Il me répond que sa femme n’a besoin de

personne, que Mlle Goujon est venue, je demande ce qu’est Mlle Goujon,

c'est, me dit-on, une bonne Demoiselle qui panse les malades, soigne les

pauvres et les assistés. Je me fais conduire chez elle, j’abrége les

compliments avec ses respectables parents et avec elle, et lui dis : -

« Mademoiselle, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas

non plus, mais vous secourez les malheureux, je viens vous aider, que

faut-il faire pour le moment ? »

- « Ce qu'il faut reprend-elle vivement, avez vous là du

pain pour nourrir deux cent personnes qui n’ont pas mangé depuis

hier ». -

« Du pain, non, lui dis-je, mais j’ai de l’argent, avez vous des

Boulangers dans le Village ? » -

« -

« Eh bien, allons ensemble ». Nous

allons, nous achetons tout le pain qu’ils ont et celui des

particuliers qui veulent bien nous en vendre, nous faisons porter tout

cela chez M. le Curé, je le prie de nous donner la liste des personnes

qui ont besoin de pain et de les mander. M.

le Curé choisit pour les compter, les petits filles d'une manufacture

qu’il a fait bâtir et qu'il entretient à ses frais. Le détail des

autres charités du Curé serait ici déplacé. On nous rapporte pour

réponse que ces malheureux ne veulent pas venir prendre du pain, je l’envoie,

j’envoie aussi de la farine et du lait pour les petits enfants, j’envoyez

ce que je peux trouver de viandes pour les malades, je charge un

boulanger de cuire toute la nuit, et j’accepte l’hospitalité dans

la maison de M. Goujon, qui était déjà le magasin de tous les meubles

et effets du Village. Comme cette maison est couverte de tuiles, ceux

qui l’avaient été et qui avaient sauvé quelques effets, avaient

tout porté chez M. Goujon.

On

m’apprend que l’incendie s’était communiqué d’un bout du

Village à l'autre avec une rapidité incroyable, parce que le vent

enlevait des paquets de paille enflammée et allait les porter à l’extrémité

de ce Village. Point

de possibilité d’éteindre le feu par la divette d'eau et de bras, (

deux cent des plus forts hommes de Langrune étaient alors à Brest ou

en mer pour le service de la Marine). On

m’append aussi des particularités bien touchantes et desquelles j’aurai

l’honneur de vous entretenir, quand je les aurai vérifiées. Il est

temps que je vous quitte, la fatigue m’accable. Peut-être

êtes-vous fatiguée d’avoir déchiffré ma mauvaise écriture. Je

vais prendre sur moi pour vous assurer lisiblement du respect avec

lequel je suis. (Source :

Le Journal de Paris)

Février

1790 -

Le Département du Calvados.

-

le comité de constitution chargé de proposer des appellations

nouvelles avait demandé que l’on donnât aux départements des noms

de rivières, ou des noms rappelant quelque particularités

géographique bien évidente. Or

un député du bailliage de Caen proposa pour ce qu’on appelait encore

en janvier 1790 le « département de Caen » un simple nom

de rocher, prenant ainsi une initiative originale, qui est d’ailleurs

restée unique en France. Rejetant

les noms d'Orne, de basse Orne et Orne Inférieur, auxquels le comité

avait d’abord songé, il fit adopter celui de

« Calvados ».

D’après la tradition, on doit cette appellation à une femme, mademoiselle Delaunay, bourgeois de Bayeux et sœur d’un député de cette ville, Jean baptiste Gabriel Delaunay. (Source : Calvados de René Lepelley)

Juillet

1791

-

Garde Nationale.

-

Tandis qu’on cherche à nous alarmer sur la crainte prochaine,

d’une invasion en France, nos frontières sont dans le meilleur

état , et l’Assemblée Nationale, vient de multiplier les

précautions, dans le Décret suivant :

Il

sera mis sur le champ en activité 97 000 hommes de Gardes Nationales, y

compris les 26 000 qui, par le Décret du …., ont été destinés à

la défense des frontières du Nord, ces Gardes Nationales seront

soldées et organisées conformément aux précédent Décrets, et

seront distribuées ainsi qu’il suit : En

Normandie : La Douzième division, de Saint-Malo au Grand-Vey, 3

000 hommes fournis par les départements de l’Isle et Vilaine, La

Manche et la Mayenne. Treize division, du Grand-Veys, à l’embouchure de la Somme, 4 000 hommes fournis par les départements du Calvados, de la Seine-Inférieure et de l’Eure. (Source : Conseil Général du Calvados)

Juin

1828 -

Cour d’Assises du Calvados.

- Samedi

dernier s'est terminée la session des assises : La dernière affaire et

la seule dont il nous reste à rendre compte, était Le

20 janvier, Dupuis revenant d'une partie de chasse avec 3 camarades

entre à Lyon-sur-mer dans une auberge, là se trouvaient réunis

plusieurs jeunes gens de la commune de

Langrune, et parmi eux le sieur Villy. On

se met d'abord à boire, ensuite une querelle s'engage, qui cependant

s'apaise, mais à peine est-on sorti de l'auberge, que la dispute

renaît entre les nommés Dupuis et Villy ; le premier prend la

fuite et est poursuivi par Villy. Armé de son fusil, le fugitif menace

son agresseur : « Si tu passes je te brûle », lui

crie-t-il, et au même instant Villy est atteint d'un coup dans la

cuisse. L'accusé

a soutenu par sa défense, qu'ayant fait un faux pas en se retirant, le

coup était parti malgré son intention ; il jouissait d'une très

bonne réputation, s'était lui-même constitué prisonnier, et Villy

qui est parfaitement rétabli, a été indemnisé. Tous ces motifs ayant prévalu, il a été condamné seulement en 2 années d'emprisonnement, comme coupable d'imprudence. (Le Journal de Caen et de la Normandie)

Septembre 1828 - Une trombe. - Mardi dernier il s'est formé sur la côte de Langrune une trombe qui a endommagé, dit-on, la toiture de plusieurs maisons. Un membre de la Société Linnéenne, qui se trouvait à Luc, l'a dessinée et doit en entretenir la Société. Il a bien voulu nous communiquer les détails suivants : « A quatre heures et demie du soir, un brouillard épais s'est élevé sur la mer en face le village de Langrune, ce brouillard paraissait agité, bientôt un mouvement de rotation ayant lieu, il s'est élevé peu à peu dans l'air sous la forme d'une colonne de vapeur aqueuse, et a fini par se confondre avec un nuage plus bas que les autres. En ce moment le spectacle devenait très curieux, et les baigneurs qui se trouvaient à Luc se sont portés en foule sur le rivage. Le nuage emporté par la trombe eut pu se comparer en quelque sorte à la filasse que le mouvement du rouet réduit en corde, les globules d'eau qui s'en trouvaient détachées semblaient descendre vers la mer, tandis que la vapeur épaisse enlevée aux flots vers l'autre extrémité, se dirigeait au contraire du bas en haut. Cette colonne, de forme visqueuse très remarquable, cédant sans se rompre à l'impulsion du vent, se trouvait courbe, au lieu d'être perpendiculaire. Enfin, après avoir suivi pendant dix minutes la direction du Nord-Ouest qui lui était imprimée par un vent de Sud-Ouest, elle a d'abord diminué de volume, s'est ensuite divisée en deux parties, dont l'une restait suspendue au nuage et l'autre en contact avec la mer, puis les, deux parties se réunissant un moment se sont de nouveau partagées, et n'ont pas tardé à disparaître entièrement ». (Le Journal de Caen et de la Normandie)

Février 1830 - Le froid. - Le changement de température qui, depuis 8 jours s'était opéré, avait débarrassé nos rivières et nos campagnes des glaces et des neiges qui les couvraient, lorsque , samedi la nuit, le vent passant brusquement au nord nous a ramené un froid excessif. Dimanche soir, vers 10 heures, le thermomètre marquait 10 degrés au-dessous de glace, à minuit 6º. ; 7 environ à huit heures du matin lundi, depuis hier soir il a varié de 5 à 11°. Heureusement pour la conservation des semences et des colzas, la terre est couverte de quelques pouces de neiges qui les préserveront. L'Orne est prise en partie, et va geler en totalité, pour peu que le froid continue.

Février 1830 - Cidre et Colère. - Roulier à Langrune, Jacques Lequesne, et Jacques Haupoix, garde champêtre à Bernières, se trouvèrent un soir au même cabaret dans cette dernière commune. Le cidre les avait mal disposés l'un contre l'autre, et ils s'étaient dit des choses peu flatteuses, mais devant la bouteille deux buveurs sont égaux, et un garde champêtre même n'est plus qu'un simple particulier au cabaret, aussi dans le cabaret tout se passa, abstraction faite de la qualité de fonctionnaire, mais sorti de la Lequesne se porta à de nouvelles injures et même à des voies de fait envers le sieur Haupoix, qui de ces outrages rédigea procès-verbal. Les faits demeures constants, le tribunal n'a condamné le prévenu qu'en 8 jours d'emprisonnement, la scène qui s'était passée dans le cabaret, le soir même où le garde a été outragé, ayant paru une circonstance atténuante. Tant il est vrai que si l'on veut se voir respecté il faut savoir se rendre respectable. (Le Pilote du Calvados)

Février 1830 - Le froid continu. - Depuis 30 ans notre pays n'avait pas éprouvé un froid aussi intense que celui qui s'est fait sentir dans la nuit de mardi à mercredi, le thermomètre, au milieu de la ville, dans un courant d'air ordinaire, est descendu à 15° au-dessous de zéro, exposé a un air libre, il a baissé jusqu'au-dessous de 17° et à 20° dans la campagne. Aussi tout est gelé, même dans les appartements où le feu est entretenu pendant toute la journée. - Aujourd'hui le thermomètre était descendu à 5 heures du matin à 15º 5/10 en plein air. (Le Pilote du Calvados)

Juillet 1830 - Les orages menacent les récoltes de colza. - La semaine dernière, beaucoup moins pluvieuse que les précédentes, a permis de travailler à la récolte des gros foins et des colzas. L'activité qu'y ont apportée les cultivateurs, dans la crainte qu'un changement de temps ne compromît cette partie importante de leur revenu, en a beaucoup avancé les travaux. Encore deux ou trois jours de beau temps et les derniers colzas seront à l'abri. Toutefois, les orages qui ont régné pendant quelques jours, et tandis que la plante était arrachée et étendue sur le sol, ont occasionné la perte d'une assez grande quantité de graine, les cosses venant à s'ouvrir par la transition brusque d'une pluie abondante à un soleil ardent. Ces

circonstances ont fait monter le prix de cette graine jusqu'à 14 fr. et

14 fr. 50 cent. La barattée.

(Le Pilote du Calvados)

Juin

1831 -

Appel à la vigilance des maires.

- M.

le préfet du Calvados vient d'adresser à MM. les maires du

département une circulaire pour inviter ces fonctionnaires à prendre

de suite toutes les mesures nécessaires pour empêcher la divagation

des chiens.

donc dans l'intérêt de la sûreté publique, que les règlements sur cette matière soient exécutés avec sévérité, afin de prévenir les accidents qui résulteraient d'un défaut de précaution et de surveillance. (Le Pilote du Calvados)

L'une

part de Caen à 7 heures du matin, et fait son retour le soir, l'autre

à 5 heures du soir, et revient lendemain matin, à 7 heures, à Caen. Le

prix des places est de 75 centimes pour la Délivrande ; Langrune et

Courseulles, 1 fr. Un

Service pour Luc part tous les matins à 7 heures ; le prix est de 1 fr. Les

guides ne sont pas fixés, ils sont à la disposition des voyageurs. Baptiste Louard, conducteur de ces voitures, fait son possible pour mériter la confiance du public. (Le Pilote du Calvados)

Septembre 1831 - Pénurie de cidre. - La boisson la plus habituelle, pour ne pas dire la seule boisson du pays, le cidre, manquera généralement cette année, aussi depuis quelques mois il a sensiblement augmenté de valeur. On pense cependant que le prix ne peut que fléchir maintenant, attendu que dans un assez grand nombre de localités, où l'on croyait la récolte des pommes devoir être tout à fait nulle, il se trouvera de ce fruit beaucoup plus qu'on ne l'espérait. L'état des pommiers donne d'ailleurs toute raison d'espérer une brillante récolte l'été prochain, la chenille et les vents n'ont fait cette année aucun mal aux arbres, qui partout ont une belle végétation que l'on considère comme une demi certitude d'une riche floraison au printemps. (Le Pilote du Calvados)

Novembre 1831 - On lit dans l' Écho de la Seine-Inférieure. - Un négociant de Dieppe, membre de la commission sanitaire, nous écrit ce qui suit : Au moment où la salubrité publique excite avec tant de raison la sollicitude générale pour nous défendre contre l'invasion du choléra asiatique qui nous menace de toutes parts, nous croyons devoir signaler à la France entière un fait patent dont la gravité peut amener les conséquences les plus désastreuses. Suivant leur habitude de tous les ans, les bateaux pêcheurs du quartier de Caen arment ouvertement dans notre port, et avec une scandaleuse audace, pour aller acheter du hareng au Helder, au Texel, et sur les rivages de la Hollande, quoique ce pays soit placé par nos lois sanitaires sous le régime de la patente suspecte.

Leur retour devant s'effectuer à Luc, Langrune et autres criques du Calvados, où de tout temps leur commerce frauduleux et immoral a été toléré, ils espèrent échapper cette année comme par le passé, à la surveillance de l'administration des douanes de leur pays, qu'a tort ou à raison l'opinion publique accuse depuis longtemps, sinon de connivence, au moins d'une incurie ou d'une complaisance aussi répréhensibles jusqu'à présent qu'elles peuvent devenir coupables dans les circonstances actuelles. Dans

une pareille occurrence, que va faire l'administration du département

du Calvados pour dissiper la crainte que nous éprouvons tous de voir

s'introduire par cette voie le funeste fléau, contre lequel tant de

prescriptions sont si rigoureusement recommandées, nous l'ignorons.

Nous savons cependant que la commission sanitaire de Dieppe a informé

le ministre du commerce et des travaux publics de la tentative insensée

que la cupidité de ces pêcheurs leur a suggérée, et nous en

attendons des mesures préventives. (Le Pilote du Calvados)

Novembre 1831 - Mise en place d'un cordon sanitaire. - D'après la décision de la commission sanitaire qui s'est réunie il y a deux jours pour prendre les mesures nécessaires contre l'invasion du choléra, il a été arrêté qu'un cordon sanitaire va être établi sur les côtes du Calvados depuis la rive gauche de la Seine jusqu'à la rive droite de la Vire. Ce cordon sera formé de détachements du 50e de ligne dont un bataillon est en garnison à Caen, il se composera en outre des proposés des douanes, de la gendarmerie, des gardes champêtres et de tous les agents de la force publique. Tout individu qui chercherait à franchir ce cordon on qui, l'ayant franchi, ne s'arrêterait pas à la première injonction, s'exposerait à être victime de son imprudence, les troupes ayant ordre de faire feu sur les personnes qui fuiraient ou forceraient la consigne. Les précautions nécessitées par l'approche de la maladie ont motivé en outre de la part de la commission, ou intendance sanitaire, les résolutions suivantes : « Tous les navires provenant des états où le choléra s'est manifesté seront soumis, avant d'être admis à la libre pratique, à une quarantaine que le défaut de lazaret ou de lieux d'isolement sur notre côte les forcera de subir à l'île Tatihou ou à la pointe du Hoc. Les bateaux pécheurs qui s'absenteront de la côte pendant plus de 24 heures pour se livrer à leur industrie, ou qui auront communiqué en mer avec d'autres navires, ne seront point admis à la libre pratique, seront seuls exceptés de cette mesure les bateaux pêcheurs qui, sans avoir communiqué, auraient été forcés de tenir la mer pendant plus de 24 heures, par suite de mauvais temps, ou qui auront relâché dans un port français, mais dans ce dernier cas ils devront en justifier par un certificat de l'agent sanitaire du lieu. Mais c'est surtout contre les débarquements clandestins et l'introduction de marchandises frauduleuses que le cordon sanitaire est formé, attendu que c'est presque toujours par cette voie que les maladies pestilentielles sont importées. L'arrêté de l'intendance va être affiché dans tout le département, afin de prévenir les citoyens sur les graves dangers auxquels ils s'exposeraient en introduisant ou en recevant chez eux des marchandises provenant de lieux infectés.

Décembre

1831 -

On nous adresse du littoral la note suivante.

- Nous

respectons trop la sagesse des mesures adoptées par l'intendance

sanitaire, dans l'intérêt du pays entier, pour ne pas nous être

assurés avant de publier cette réclamation qu'elle est de nature a

être prise en considération, sans porter atteinte aux précautions

qu'exige la salubrité publique. Nous la soumettons aux méditations de

MM. les membres de l'intendance, convaincus qu'il feront tout ce qui

dépendra d'eux pour concilier les intérêts de notre population

maritime avec les mesures que le pays a le droit d'attendre contre

l'invasion du choléra. Quelque soit d'ailleurs la décision qui sera

prise, par l'intendance, comment les pétitions qui doivent lui être

adressées dans le même sens que la note ci-après, nous inviterons

ceux même dont les intérêts pourraient se trouver momentanément

compromis à s'y soumettre, l'intérêt général devant dominer les

intérêts particuliers et en commander même quelquefois le sacrifice. -

La commission sanitaire de Caen a arrêté, le 14 de ce mois, que

tout bateau pêcheur qui resterait à la mer plus de 24 heures, ne

serait plus admis à la libre pratique, Cette décision, quoique très

sage pour prévenir l'introduction du choléra, peut être modifiée

sans qu'il en résulte aucune absence de sécurité pour le pays. Vingt-deux

bateaux de Luc et de Langrune sont partis à la pêche du hareng, plus

de 500 hommes forment l'équipage de ces bateaux. La plus grande partie

de la population de ces deux communes, qui s'élève à 4 000 habitants,

subsiste de l'industrie de la pêche, il serait même facile d'établir

que cette branche précieuse du commerce se rattache à des intérêts

bien plus étendus que

ceux de la localité. En

maintenant les dispositions de cet arrêté, qui enjoignent aux bateaux

pêcheurs d'aller purger leur quarantaine à l'île Tatihou, c'est

occasionner le plus grand préjudice à toute la population qui vit de

la pêche et à tous ceux qui y sont intéressés. 1º.

Dans beaucoup de cas, le manque de sel, et le retard qui résultera de

la nécessité de poursuivre le voyage jusque sous la côte de la

Hougue, entraîneront la perte du poisson. 2º.

Le temps nécessaire pour se rendre au lieu de la quarantaine et les

délais du retour feront perdre aux pêcheurs des moments précieux,

puisqu'il faut qu'ils reviennent toujours à la côte de Caen pour

débarquer leur poisson, changer leurs filets et se ravitailler avant de

reprendre la mer. 3º.

Les réparations à faire aux bateaux pour les mettre en état de

continuer leur pèche. réparations qui ont lieu habituellement au

moment même de l'arrivée, ne pourront se faire qu'après qu'ils auront

purgé la quarantaine. On conçoit donc quel préjudice notable tous ces

retards et ces obstacles font naître au détriment du commerce, sans

utilité réelle pour les garanties de salubrité qui les occasionnent. Ces

faits posés, que peut-on faire pour rendre le sort des pêcheurs moins

fâcheux, sans rien enlever aux précautions sanitaires qu'il est

nécessaire de prendre ? Il n'y aurait aucun inconvénient à permettre

aux bateaux de la côte de faire leur quarantaine soit au mouillage de

l'île de la porte ( Kiho) qui est vis-à-vis Luc et Langrune, à

une demi lieue

Décembre

1831 -

Mesures de prévention et d'atténuation du choléra.

- Le

conseil de salubrité publique vient de rendre publics les moyens qui

lui paraissent les plus propres à se préserver des atteintes du

choléra, et a en atténuer les effets, si malgré toutes les

précautions et les moyens hygiéniques employés, il venait à se

manifester dans nos contrées. Nous croyons utile d'emprunter au Journal

du Havre la note suivante : 1°. La propreté est de la plus grande importance, soit dans les

vêtements, soit dans l'intérieur des maisons, il faut écarter des

habitations les ordures, les fumiers, enfin tout ce qui produit des

émanations fétides. Il est reconnu que ces exhalaisons ajoutent à la

gravité des maladies en général, et accroissent notamment

l'intensité du choléra. 2º. Étendre et faire sécher dans les appartements, des linges

imprégnés d'eau chlorurée, selon les proportions qui seront

indiquées. 3°. Dans un local vaste et élevé, les fumigations à la

Guyton-Morveau sont d'une application plus prompte et plus étendue.

Elle doivent donc être préférées dans ces cas, vu la modicité de

leur prix. 4º. Se laver souvent les mains dans une solution légère de

chlorure, y tremper même les mouchoirs que l'on porte avec soi. Il est

bon de mettre sous les lits une assiette remplie de quelques onces de

chlorure solide de chaux, avec suffisante quantité d'eau. En ajoutant

un peu de vinaigre, et en remuant ce mélange, on accélérera le

dégagement du gaze désinfectant. 5º. Avoir recours à des frictions sèches ou chaudes, à des

bains de vapeurs, à des bains chauds d'eau douce et de préférence

d'eau de mer. 6º. Porter sur la peau une large ceinture de flanelle, éviter le

refroidissement des pieds. 7º.

Éviter les réunions nombreuses, surtout dans un local resserré et

peut aéré. 8º. Ne faire aucun changement à un genre de vie sain et

régulier, continuer un exercice modéré. 9°. Autant que possible la nourriture doit être presque toute

animale, il faut user des légumes frais en petite quantité, éviter

les viandes fumées, les salaisons, la pâtisserie et les fruits mal

mûrs. L'abus

des liqueurs spiritueuses devient très préjudiciable dans les temps

d'épidémie, ainsi que les excès de tout genre. 10º. Enfin se mettre en garde contre ces spécifiques vantés par

quelques journaux,

ou colportés dans les campagnes. (Le Pilote du Calvados)

Janvier

1833 -

Observations

météorologiques pour 1832. - Voici

le relevé des observations météorologiques pour 1832. Plus grand

degré de chaleur le 13 août, 35 Le vent a soufflé du nord 59 fois, du nord-est 46, de l'est 28, du sud-est 22, du sud 66, du sud-ouest 54, de l'ouest 54, du nord-ouest 37. Eau de pluie tombée 525 hect. 58 cent. (Mémorial du Calvados)

Mai 1834 - La reconnaissance hydrographique. - Par une circulaire en date du neuf mai , M. le préfet du Calvados prévient les maires des communes littorales du département que les travaux relatifs à la reconnaissance hydrographique des côtes de France vont être repris, à la fin de ce mois, sous la direction de M. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe en chef de la marine, et que ces travaux auront lieu cette année en partie sur le littoral du Calvados. M. le préfet recommande à MM. les maires de donner à M. Beautemps-Beauprè toutes les facilités qui dépendent d'eux pour le succès de la mission dont il est chargé. (Mémorial du Calvados)

Janvier 1835 - Le mauvais temps. - Hier la nuit, après plusieurs jours d'un temps doux et calme comme au mois d'avril, une violente tempête s'est fait sentir dans notre pays. Les vents n'ont pas cessé de souffler de la partie de l'ouest, sud-ouest, pendant toute la journée d'hier, et toujours avec une grande violence. Il est également tombé beaucoup de pluie. Heureusement notre côte n'avait pas à souffrir de cette tourmente qui soufflait de terre, mais il n'a pas dû en être de même sur la côte d'Angleterre, exposée à tout l'effort de la tempête. Jusqu'à présent nous n'avons eu connaissance d'aucun accident, et nous espérons que les pêcheurs de notre littoral qui se trouvaient à la mer pour la pèche du hareng auront pu atteindre les ports de la côte Est de la Manche, près desquels ils se trouvaient. Malgré

la sécheresse, qui donne aux racines des arbres plus de moyens de résistance,

nous ne doutons pas que beaucoup de pommiers n'aient été déracinés

dans nos campagnes. (Le Pilote du Calvados)

Janvier

1840 - Le temps qu'il fait. - La température douce et modérée qui

règne depuis l'entrée de l'hiver donne lieu, dans notre pays, à des

phénomènes de végétation On voit à Salies, dans le château qui domine la ville, un pommier en pleine floraison pour la troisième fois, durant le cours de l'année 1839. Ce pommier, de médiocre taille mais vigoureux, a donné abondamment du fruit des deux premières poussés, et, chose remarquable, les produits de cette double sève sont encore, en ce moment suspendus à l'arbre. Chacun peut voir et palper ces pommes, filles de la même année, quoique d'âges divers, belles, fraîches, appétissantes, couronnées de fleurs et de verdure, et contempler sur le même arbre, au plein cœur de l'hiver, comme sous les régions tropicales, la fleur, le bouton et le fruit. Dans le même local, un poirier voisin a donné, aussi en 1339, deux floraisons très abondantes. Les premières gelées de décembre ont seules empêché le fruit de nouer. En outre, le propriétaire peut offrir chaque jour des fraises en parfaite maturité, cueillies aux pieds de ces arbustes. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Avril

1840 - Nouvelle local. -

On

a remarqué que l'usage des moules à l'époque des grandes marées,

déterminait parfois tous les symptômes de l'empoisonnement. Les

toxicologistes ont supposé que les accidents auxquels ces bivalves

donnaient lieu, étaient dus à un état morbide de ce coquillage,

qui se manifesterait chez lui au moment de la reproduction qui a lieu

dans ce temps-ci. Les

habitants de nos côtes qui apportent à nos marchés, pendant le

carême , une si grande quantité de moules, ont la mauvaise habitude de

les conserver plusieurs jours chez eux, plongées dans de l'eau de mer,

placées dans de grandes bassines de cuivre. Ces vases, par l'action du

sel marin, ne tardent pas à se tapisser de vert de gris. Les moules

qu'on en retire après ce temps ne doivent certainement pas être sans

danger pour les personnes qui les mangent, si surtout elles sont cuites

dans une petite quantité d'eau, selon la très mauvaise habitude des

cuisinières du pays. Ce

coquillage pendant sa cuisson devrait toujours être entièrement

couvert de ce liquide, et l'écume albumineuse qui le surnage, rejetée

avec soin, comme contenant le principe C'est donc une économie très mal entendue, une vieille routine des cuisinières qui les portent à cuire pour ainsi dire à la vapeur ce coquillage, dans la crainte de le dessaler en employant une plus grande quantité d'eau. (Source : L'Indicateur de Bayeux)

Avril

1840 -

Agriculture. -

Malgré la grande sécheresse que nous éprouvons depuis deux

mois, les produits du sol, dans notre pays, ont la plus belle apparence.

Les premiers blés sont magnifiques, les derniers faits sont un peu

clairs, parce que l'hiver est venu trop tôt et s'est terminé trop tard

pour eux; mais comme ils se trouvent en général sur de fortes terres,

il y a tout lieu de penser qu'ils épaissiront en croissant. Les

craintes qu'avait fait concevoir l'action des gelées du mois de mars

sur les colzas ne se sont heureusement pas réalisées. Il est vrai

qu'en plaine quelques-uns ont beaucoup souffert, mais ceux

qui ont été transplantés et qui se trouvent abrités par des haies se

présentent sous un aspect tout à fait rassurant, ils sont en fleurs et

donnent les plus belles espérances. On

avait également eu des inquiétudes à l'égard des avoines d'hiver,

mais tout fait espérer que le mal n'est pas aussi grand qu'on l'avait

supposé. Si la récolte de ce grain n'est point des plus abondantes,

elle sera sans nul doute satisfaisante. Quant

aux pommiers, ils sont on ne peut plus beaux. Les bourgeons commencent

à se montrer, et, ce qui donne beaucoup de sécurité, les feuilles

précèdent les fleurs. Le cidre, quoique rare, a déjà éprouvé une

baisse notable. Tout fait donc augurer que la récolte prochaine nous

dédommagera de la stérilité des années dernières. En

somme, la campagne est aussi belle qu'elle puisse l'être après les

froids tardifs que nous venons d'éprouver. S'il continue à nous

arriver des blés des ports de la Baltique et autres lieux, il faut

espérer que le prix des céréales va éprouver un mouvement de baisse

sensible. Car il est à remarquer que le blé est plus cher dans le

Calvados que sur tous les autres points de la France. Dans l'est, il n'a pas sensiblement augmenté depuis le commencement de l'année, dans le département des Vosges, il ne vaut que 19 à 20 fr, l'hectolitre. Il est bien certain dès lors que quand même les céréales seraient rares chez nous, ce qui n'est heureusement pas à craindre, nos halles seront abondamment approvisionnées et que les prix continueront à fléchir. (Source : L'Indicateur de Bayeux)

Avril

1840 -

Nouvelle locale. -

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer, d'après les

renseignements qui nous arrivent de différents côtés, que chaque jour

vient ajouter aux espérances que l'état de nos campagnes permet de

recevoir depuis trois semaines. Les

blés sont magnifiques, la floraison des pommiers se fait favorablement.

Toutes les poires et les pommes précoces sont généralement assurées,

aussi la baisse dans le prix des blés et du cidre continue-t-elle en

s'affermissant. ( Source : Pilote du Calvados.)

Juillet

1840 -

Nouvelle locale. -

On commence à sentir dans quelques communes des environs

de Caen, toutes l'utilité de la sape pour couper les blés.

Déjà cet instrument si répandu dans la Flandre, est apprécié par

nos cultivateurs instruits. La

société d'agriculture de Caen, a promis encore cette année des

récompenses aux ouvriers qui remplaceront la faux par la sape dont tout

le monde reconnaîtra insensiblement la supériorité. On se rappelle

combien on a eu de peine à substituer la faux à la faucille. Il doit

en être de même de la sape. Ce n'est qu'avec de la persévérance qu'on triomphe des préjugés dans les campagnes comme dans les villes. On peut se procurer des sapes, chez M. Lair, secrétaire de la société d'agriculture. ( Source : L’Indicateur de Bayeux.)

Septembre

1840 -

Échenillage

et destruction des hannetons.

-

Le conseil d’arrondissement rappelle pour ce qui concerne

l'échenillage, les dispositions de la loi du 26 ventôse an IV ,

modifiée par l'article 471 du code pénal , et prie M. le préfet d'en

prescrire l'exécution dans toutes les communes de l'arrondissement. Quant

à la destruction des hannetons, le conseil pense qu'en attendant une

mesure législative toute spéciale, il faudrait que l'administration

invitât les maires des communes a requérir, vers l'époque où le

scarabée sort de terre, les vieillards et les enfants pour lui l'aire

la chasse, et qu'elle les autorisât à leur accorder une prime

proportionné e à la quantité détruite .

On ne peut dire que ce procédé fasse disparaître entièrement cet ennemi de nos champs, mais on peut au moins assurer qu'il arrêterait l'accroissement de sa reproduction. (Source : L’indicateur de Bayeux)

Mars

1841 -

Nouvelles locales. - On avait vu passer il y a plusieurs jours sur tout le

littoral, de nombreuses volées de gibier sauvage qui retournaient vers

les contrées septentrionales

qu'elles habitent, et d'où les froids rigoureux les éloignent tous les

ans : Il était facile d'augurer de ce fait que les mauvais jours de

l'hiver étaient passés. Aussi

depuis bientôt quinze jours le plus beau temps est-il venu nous

dédommager des rigueurs de la mauvaise saison que nous avons

traversée. L'aspect de la campagne a déjà complètement changé :

partout les blés s'annoncent bien et les pommiers sont chargés

d'autant de boutons que l'année dernière. Les herbages sont

magnifiques et les herbes vont bientôt venir en aide à la rareté des

fourrages secs. La plupart des colzas, grâce aux neiges qui les

couvraient, ont été garantis des derniers froids : partout la plante

présente une assez belle apparence. (Source : L’indicateur de Bayeux)

Novembre

1841 -

Nouvelles locales.

- On sait que

les pêcheurs des cotes de Normandie et de Bretagne prétendaient avoir

remarqué depuis la chute de l'empereur que le poisson se trouvait

en moins grande quantité dans les parages français. Les pêches

miraculeuses que l'on fait actuellement au Tréport et dans le voisinage

n'ont pas détruit cette idée superstitieuse, elles en ont amené un

autre, et aujourd'hui ces mêmes pêcheurs sont persuadés que le

poisson est revenu sur les cotes de France avec les restes mortels de

Napoléon. .

(Source : L’indicateur de Bayeux)

Octobre

1841 -

Nouvelle locale.

- Nos pêcheurs ont

déjà pris au-delà de quatre millions d'huîtres sur les bancs,

quoique la pêche n'ait pas été active, mais il paraît que les

Anglais n'ont pas renoncé à en avoir leur part, car dans la nuit du 13

au 14 courant, on a eu connaissance de bateaux anglais qui étaient

encore à y pécher. (Source : L’indicateur de Bayeux)

Juin 1842 - Nouvelles locales. - Par ordonnance royale, les jeunes soldats de la classe 1841, sont appelés à l'activité, le départ aura lieu le 15 juillet prochain pour le corps de l'armée de mer, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie et des équipages militaires, pour les autres corps, le 16 du même mois. (Source : L’indicateur de Bayeux)

Juin 1842 - Nouvelles locales. - La cour de cassation vient de résoudre une question qui intéresse vivement les populations maritimes de notre pays. Elle

a décidé que l'arrêt du conseil du roi dit 24 mars 1787, qui défend,

sous des peines fort graves aux pêcheurs de la côte de Normandie

d'apporter dans nos ports des harengs pêchés par des navires

étrangers, était aboli et qu'il n'y avait lieu, dans l'état actuel de

la législation, de prononcer aucune peine pour contravention à cette

ancienne

Juillet 1842 - Nouvelles locales. - Il paraît que les abondantes pluies versées, depuis quelques jours, sur notre plaine, ont détruit en très grande partie, ces myriades de petites chenilles noires qui ravageaient tous les colzas et les menaçaient même, dans quelques contrées, d'une dévastation complète. Aussi nos cultivateurs qui, dans la crainte d'être obligés de semer une seconde fois, avaient fermé leurs magasins de graines au commerce, commencent-ils à les lui rouvrir. La

plus grande partie de cette plante précieuse est sauvée et presque

partout elle présente le plus magnifique développement. Il est assez

remarquable qu'aucune pièce de terre plantée en colza, quelque petite

qu'on la suppose, n'a été dévorée entièrement par les insectes dont

nous parlons, et qu'ils se sont contentés, au contraire, d'y marquer

leur funeste passage en les dépouillant partiellement, tantôt de deux

sillons en deux sillons, tantôt en losange, en écharpe, en zig-zag,

tantôt en y laissant juste au milieu, un grand vide quasi circulaire.

Tout le monde a pu vérifier ce fait, que nous avons nous-même été a

portée de constater, sur une vaste étendue de terrain. (source :

L’Indicateur de Bayeux)

Août 1842 - Varech et astéries considérés comme engrais. - Le varech est, comme chacun le sait, une plante aquatique qui croit sur les rochers, que la mer arrache en montant et jette sur ses bords. Les Bretons l'appellent gouësmon, les Normands varech, et, en Saintonge, on le nomme Sar. On emploie le varech comme engrais dans les terres du littoral. On le coupe sur les rochers dans le mois de mars ou de septembre, on le recueille au rivage où d'ordinaire, après une tempête, la mer l'apporte de loin. Le varech qu'on récolte sur le rocher est plus estimé, mais il n'est pas aussi abondant. J'ai remarqué que, depuis quelques années, ce ne sont pas les cultivateurs riverains des côtes maritimes qui font le plus fréquent emploi d'engrais marins. Le varech est porté à une demi-lieue et même jusqu'à quatre à cinq lieues de la mer. C'est à la nature du sol qu'il faut demander raison de ce lointain transport. Le varech est un engrais échauffant, mais il n'est pas nutritif, substantiel, si je puis ainsi dire, on l'emploie, quand on veut buter la végétation. C'est vraiment plaisir de voir accourir avec leurs charrettes, les cultivateurs des campagnes voisines des côtes, lorsqu'après quelque terrible tourmente, la mer a amoncelé le varech sur les grèves, c'est qu'alors il faut préparer les terres, il faut les alimenter, il faut les féconder, si l'on veut qu'elles produisent au centuple. Toutefois, nous devons le dire, le varech ne vaut pas le fumier, et ne peut pas le remplacer. Quand, l'année précédente, la terre a été bien fumée, on peut se contenter de l'engrais marin, mais employer deux années de suite le varech seul, ce serait vouloir appauvrir, stériliser le sol, car, nous le répétons, le varech accélère la végétation, mais ne fait pas fructifier. Le seigle, l'avoine, l'orge, le chanvre, le lin, le sarrasin, la cameline, l'ognon, aiment le varech, mais le blé ne le souffre pas. (source : L’Indicateur de Bayeux)

Août

1842 - Nouvelles locales.

- Le

mot varech ou wrack, dans notre pays, ne désigne pas et n'a jamais

désigné une plante unique de la famille des algues : il signifie C'est à tort que M. Pilet a dit que le varech avait autre fois sa législation, mais que les lois qui régissent la matière sont tombées en désuétude. Trois ou quatre condamnations ont frappé, cette année même, en 1842, dans l'arrondissement de Caen, des individus qui y avaient contrevenu. Le droit de recueillir le varech appartient au premier occupant, le droit de récolter les algues qui croissent sur les roches et que sans doute, par analogie, on appelle aussi varech, appartient généralement aux communes sur le territoire desquelles il a poussé. Au moyen-âge il constituait un droit féodal. Nous voyons, en effet, par une charte du XIIe siècle, conservée aux archives de la préfecture du Calvados, que Richard-Cœur-de-Lion donne aux moines de St-Etienne de Caen le port de Dives, avec un chantier pour la construction des navires auquel il ajouta le droit de wrack. L'abbesse de Sainte-Trinité de Caen jouissait aussi de ce droit dans diverses paroisses du Cotentin, notamment dans celles de Saint-Vast, de Quettehou et de Morsalines. Beaucoup d'autres seigneurs possédaient de semblables privilèges, mais il est probable que les uns et les autres de ces privilèges étaient plus ou moins restreints et que les cultivateurs riverains en étaient quittes pour abandonner aux suzerains les épaves proprement dites. En tout cas, si ces dîmes existèrent jamais, on ne les payait plus, bien avant le XVIIe siècle, car la Coutume de Normandie n'appelle droit de varech que le droit de s'emparer des choses jetées par la mer à terre. L'ordonnance de la marine de 1681 organisa par son titre X du livre 4e, la coupe du varech dans les paroisses situées sur les côtes. Les habitants des paroisses devaient s'assembler le premier dimanche du mois de janvier de chaque année, pour régler les jours auxquels devait commencer et finir la coupe des herbes marines croissant en mer à l'endroit de leur territoire. Les habitants des communes d'Hermanville, Lion et ses hameaux, Luc, Langrune et ses hameaux, Bernières, Courseulles, Arromanches, Tracy, Manvieux , Fontenailles, Longues, Marigny, Commes et ses hameaux, Port-en-Bessin, Huppain, Villers, Ste-Honorine-des-Pertes, Colleville et St-Laurent, pourront faire ladite coupe pendant trente jours, qui seront choisis entre le troisième jour avant la pleine lune de mars, et le troisième jour après la pleine lune d'avril. Ceux des communes de Vierville, St-Pierre-du-Mont, Englesqueville et Grandcamp, pourront faire la coupe des dites herbes, pendant trente jours. à compter du 1er du 15 mars jusqu'au 15 avril suivant. - Les conseils municipaux desdites communes, s'assembleront le 11 ventose prochain, sur la convocation des maires, pour faire ledit choix, auquel il sera procédé les années suivantes, à la session fixée au i5 pluviôse par les lois du 28 pluviôse an VIII. - La coupe ou récolte desdites herbes sera faite à la main, avec un couteau ou faucille. Il est défendu de la faire d'une autre manière, et d'arracher lesdites herbes avec la main ou avec des râteaux et autres instruments qui puissent les déraciner, la peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de peine corporelle en cas de récidive. - Ceux qui ne seront point habitants des communes dénommées en l'art. II, ne pourront y faire la coupe desdites herbes de Mer, pour quelque cause et sous quELque prétexte que ce puisse être, à peine de trois cents livres d'amende pour la première fois, et de peine corporelle en en cas de récidive. -

Il est également permis à toutes personnes de prendre

indifféremment, en tous temps et en tous lieux, lesdites herbes

détachées des rochers par l'agitation de la mer et jetées à la côte

par le flot, et de les transporter où bon leur semblera, soit pour

être employées à l'engrais des terres ou à faire de la soude. Il est

défendu de les y troubler ni inquiéter, quand bien même ceux qui

enlèveraient ces herbes les auraient prises sur d'autres territoires

que le leur, à peine contre les contrevenants , de cinquante livres

d'amende. (source : L’Indicateur

de Bayeux)

Août

1843 -

Nouvelles locales. -

On nous communique un remède aussi sûr que prompt contre la

brûlure. Nous croyons utile de le faire connaître à nos lecteurs. On

prend une pincée de pousses de jeunes buis que l'on pile avec trois

blancs de poireaux, et on y ajoute une cuillerée d'huile d'olive. On

renferme ensuite le tout dans un linge bien blanc et on l'applique sur

la partie brûlée. Plusieurs

personnes qui ont fait l'essai de ce remède, en ont obtenu les plus

prompts et les plus heureux résultats. (source : L’Indicateur

Septembre

1843 -

Nouvelles locales. -

Nous lisons dans le « Haro » les réflexions

suivantes sur un abus qui a lieu fréquemment sur notre littoral et

qu'il est bon de signaler : Pêche

de moules. - Depuis quelque temps , les habitants de la côte ne se

contentent pas des engrais tels que le varech et les ammonites (

fifottes, étoiles que la mer leur apporte,

ils pèchent les moules pour les porter clans la terre. Avons-nous

besoin de dire que la moule est la nourriture des pauvres, et que sur la

côte même un grand nombre de familles n'ont souvent pas d'autre mets ?

C'est-là

un fait reconnu ; il importe donc au dernier degré de protéger ce

coquillage contre une spéculation désastreuse. Le

gouvernement républicain avait senti cette nécessité ; aussi, dans

une instruction ministérielle de prairial an X, adressée aux syndics

de mer nous trouvons le passage suivant : « La pêche des moules doit

se faire avec un couteau de sept pouces sur les moulières qui

découvrent et sur celles qui ne découvrent pas, et avec un râteau

dont les dents sont de quinze lignes de distance les uns des autres ». Depuis

longtemps cette instruction est tombée en désuétude, et cela par

défaut de surveillance. Nous

devons toutefois faire une exception : Depuis quelque temps, M. Lepetit,

syndic à Ouistreham, s'est fortement opposé à l'enlèvement des

moules fait par un autre moyen que celui toléré par l’instruction de

prairial ; et hier encore, à Lion, il dressait procès-verbal contre un

pêcheur. Nous

croyons que l'instruction est inefficace et le sera jusqu'à ce qu'on

ait interdit formellement l'enlèvement des moules pour servir

d'engrais, et attaché une pénalité sévère à l'infraction de cette

interdiction. La

chambre s'occupe de chasse et de braconnage ; la chasse et le braconnage

ne font guère tort qu'aux grands possesseurs ; la pêche des moules

cause le plus grand préjudice aux populations misérables.

S'occupera-t-on de les protéger ! (source : L’Indicateur de

Bayeux)

Décembre 1843 - Nouvelles locales. - Nous avons eu plusieurs fois occasion de parler de la manière dont on fait la pêche sur nos côtes. Nous avons surtout réclamé contre celle des moules. Il en est une autre contre laquelle nous devons nous élever, celle du petit poisson : c'est vraiment une chose désastreuse que cette pêche, les marins de la côte du Calvados, notamment ceux de l'arrondissement de Caen, se servent de filets à mailles très serrées, et il n'est pas étonnant de voir à la Délivrande, par exemple, vendre le poisson par mesure. Ajoutons même que lorsque le poisson est trop petit pour être vendu, on le garde pour le donner aux volailles du pays. C'est

là un abus que nous signalons à MM. les syndics, et qu'il est temps de

voir disparaître. (source : L’Indicateur de Bayeux)

Mars 1844 - Nouvelles locales. - Un vent de nord-est souffle en ce moment avec une grande violence, ce qui contrarie beaucoup la pèche sur notre côte. Des

marins nous affirment que depuis plus de 40 ans, la mer n'avait été

plus terrible que la nuit dernière. Nous sommes, quant à présent,

assez heureux pour n'avoir aucun

Mai

1844 -

Nouvelles maritimes. -

Voici, d'après

des renseignements authentiques, quelle est l'étendue des sinistres

maritimes arrivés sur notre littoral depuis le commencement

de la tempête de ces jours derniers : Le

brick la « Providence », capitaine Bouchon, venant de

Libourne, avec un chargement de vin et eau-de-vie, à destination du

Havre et de Caen, a été jeté à la côte, le 17, à neuf heures du

soir, à l'entrée de la rivière d'Orne. L'équipage a été sauvé. Le

houry la « Prudence », venant de Bordeaux, avec un

chargement de vin et d'eau-de-vie, à destination de Rouen, a été

également jeté à la côte près de Deauville. La

goélette norvégienne « Annette-Dorothée » , capitaine

Holer, venant de Mandal, chargée de bois, est aussi échouée sous

Cabourg, à peu de distance de la rivière de Trouville. On ignore si

les équipages de ces deux navires ont été sauvés. Le

sloop anglais « Actif », capitaine Morgon, venant de

Swansea, avec un chargement de cuivre, à destination de Rouen, a fait

côte à Saint-Aubin-de-Langrune. L'équipage a été sauvé, on

espère renflouer le navire après déchargement. Deux

houris, la « Victoire » et le « Jeune-Conquérant »,

ont été également jetés sur la côte près de Luc-sur-Mer. Le

navire la « Jeune-Adèle », capitaine Laborde, allant

d'Abbeville à bordeaux, sur lest, a relâché à Courseulles. Ce navire

a éprouvé quelques avaries. Le capitaine Laborde a rapporté

qu'il a trouvé en mer, entre deux eaux et toute désemparée, une

goélette norvégienne , la « Caroline-Mathilde », capitaine

Bioness, venant de Moss avec un chargement de planches à destination de

Caen, et à la consignation de Mme veuve Verel. Ce

navire est venu à la côte sous Asnelles, on a trouvé dans le roufle

un chat et un chien encore vivants, il y a malheureusement lieu de

penser que le capitaine qui a dû s'embarquer dans son canot avec son

équipage composé de 7 hommes, aura péri en même temps que lui en

voulant se rendre à terre. Ce

qui tendrait à accréditer cette opinion, c'est qu'on a retrouvé

depuis l'échouement du navire qui est totalement brisé, les débris

d'un canot épars sur la côte ainsi qu'une grande quantité de

planches. Depuis

ce sinistre, il est entré à Courseulles une autre goélette

norvégienne, à destination aussi du port de Moss, qui a touché en

entrant et qui a fait de graves avaries. Elle est battue à chaque

marée par la violence des lames qui viennent du large et qui déferlent

sur elle avec une grande impétuosité. Toute la côte, depuis Courseulles jusqu'à Lion-sur-Mer, est couverte de planches et de débris. (source : L’Indicateur de Bayeux)

Mai 1844 - Police correctionnelle. - Audience du 21 mai. Jean-Baptiste Dubosq, journalier à Langrune, convaincu de larcin de la somme d'environ un franc au préjudice des sieurs Le Comte et Debaudre, a été condamné en 15 jours de prison. — Le sieur Souffland, propriétaire à Bayeux, avait confié à titre de dépôt, une roue de charrette au nommé Baptiste Marguerite, charron à Coulombières, celui-ci convaincu du détournement de cet objet, aura à subir 13 mois d'emprisonnement.

Mai 1845 - Nouvelles locales. - Lundi dernier, vers cinq heures du soir, le nommé Eugène Dibel, journalier, demeurant à Langrune, et qui avait été admis le matin même au nombre des ouvriers employés aux travaux du bassin de Caen, a été atteint et fortement pressé à l'estomac entre un wagon qu'il conduisait et dont il était occupait à ôter le crochet, et un convoi d'autres wagons qu'on venait de décharger, et qui remontaient au point de départ. Cet individu a été conduit à l'hôpital, où on lui a fait immédiatement des applications de sangsues et de cataplasmes qui l'ont beaucoup soulagé. Du reste, son état n'inspire aucune inquiétude, et tout porte à croire qu'il sera rendu sous peu de jours à son ouvrage, à sa femme et à ses trois enfants. (source : L’Indicateur de Bayeux)

Juin 1846 - Pêche des Moules. - Une ordonnance du roi du 18 décembre 1723 a statué sur la pèche des moules. Malgré les dispositions qu'elle contient, il est souvent arrivé que les pécheurs y ont contrevenu. Plusieurs fois des condamnations ont été prononcées, et l'an dernier notamment, un délinquant a été condamné par le tribunal correctionnel de Pont-l'Évêque à 25 .fr. d'amende pour une contravention à cette ordonnance ( V. notre n° du 14 septembre 1845) Cependant les contraventions se renouvellent et récemment encre, on en a pu reconnaître à Saint-Sauveur. Les

pécheurs devraient pourtant savoir plus que personne combien il est

préjudiciable à l'intérêt commun et à leurs intérêts particuliers

de dévaster ainsi les moulières. C'est, sans servir aucunement les

intérêts du moment, se priver, pour l'avenir, d'une ressource

précieuse, tant pour la nourriture des populations riveraines que pour

les bénéfices qu'en tirent les mareyeurs qui en portent dans

l'intérieur. (source

Journal de Honfleur)

Janvier

1847 -

Nouvelles locales. -

Un crime d'un cynisme dégoûtant a été commis le 24 décembre

dans la commune de Langrune. La fille Petremaine (Mélanie), âgée de

20 ans, a été trouvée ayant les bras attachés derrière le dos, les

pieds liés à deux piquets fixés en terre, un mouchoir en forme de

tampon dans la bouche, un autre fortement attaché lui couvrait les yeux

et le nez, ses cheveux étaient coupés ras de la tête, et le désordre

de ses vêtements accusait un viol. Cette

malheureuse fille a été l'objet des plus grands soins de la part de

l'autorité locale, mais elle est dans un état qui fait craindre pour

ses jours. Le lendemain elle n'avait pas encore repris connaissance,

depuis, elle est dans un état d'exaspération effrayant. La gendarmerie s'est aussitôt mise à la recherche des auteurs de cet horrible crime. Elle est parvenue à découvrir que les frères Huet dit La Cavée, de la commune de Luc, pourraient être soupçonnés de s'en être rendus coupables. La justice informe activement. (source : L’Indicateur de Bayeux)

Mars

1848 -

Ordre Judiciaire. -

D'après un arrêté du Gouvernement provisoire, les arrêts

des cours et les jugements des tribunaux seront désormais rendus : AU

NOM DU

Mars 1848 - Le drapeau. - ( 6 mars ) Considérant que le drapeau de la France est le signe visible de l'unité nationale. Considérant dès lors que la forme du drapeau national doit être fixée d'une manière invariable. Arrête : Art. 1er . — Le pavillon, ainsi que le drapeau national, sont rétablis tels qu'ils ont été fixés par le décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II, sur les dessins du peintre David. Art. 2. — En conséquence, les trois couleurs nationales, disposées en trois bandes égales, seront à l'avenir rangées dans l'ordre suivant : le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu, le rouge flottant à l'extrémité. (source : Journal de Honfleur)

Septembre 1848 - Nouvelles de France. - Nous n'avons eu le temps dans notre dernier numéro que d'annoncer très-succinctement le départ de Paris dans la nuit du 29 au 30 août d'un convoi de 111 insurgés qui, à leur arrivée au Havre, ont été embarqués sur la frégate à vapeur le « Darrien » qui les attendait et est partie aussitôt pour Brest, emportant aussi le convoi précédemment arrivé. Elle est arrivée à sa destination. 400 de ses passagers ont été mis à bord de la « Didon » et 120 à bord de la « Guerrière ». Dans les 111 individus du dernier convoi, il n'y en a que deux du Calvados : Lucien Guérin, 22 ans, tailleur, né à Clécy ; Auguste Épreron, 30 ans, forgeron, né à Langrune. Le 3 septembre un nouveau convoi, composé de 484 hommes parti de Paris dans la nuit précédente, est arrivé au Havre ; ils ont été provisoirement mis à bord de l' « Andelle », amarré dans le bassin Vauban et qui à passé dans celui de la Floride. La frégate à vapeur l’ « Ulloa » est arrivée dans la matinée, mais la mer n'apportait pas assez d'eau pour que ce bâtiment pût entrer dans le port. On a pris alors le parti de faire sortir l’ « Andelle », remorqué par le steamer l’ « Alcide ». Le transbordement a été opéré en rade et a duré une heure et demie. L’ « Ulloa » est ensuite partie pour sa destination. L' « Andelle » n'a pu rentrer qu'a là marée suivante. (source Journal de Honfleur)

Août 1851 - M . le préfet du Calvados vient de publier la circulaire et l'arrêté suivants, relatifs à la conservation des côtes et rivages de la mer : Messieurs, les propriétaires de terrains, menacés d'envahissement par la mer, se plaignent sans cesse de l'enlèvement de matériaux sur le rivage. De leur côté, Ies administrations municipales qui ont besoin de pierres et de graviers pour la confection et l'entretien des voies publiques, et les particuliers habitués à trouver sur le rivage les matériaux nécessaires à la confection, prétendent que l'enlèvement des pierres et galet n'a rien de nuisible, et que l'interdiction presque absolue, qui résulterait de l'application rigoureuse de l'arrêté du 16 août 1847, apporte une gêne inutile à l'exécution des travaux publics. Cette controverse démontre au moins que l'on ne peut permettre l'extraction des matériaux sur tous les points du rivage, sans dommage pour les propriétés limitrophes, et qu'il est indispensable d'examiner de plus près la question, afin de bien déterminer les lieux où l'on ne peut tolérer l'enlèvement de cette défense naturelle, et ceux qui, par leur disposition, n'ont pas besoin de cette protection. J'ai

l'honneur de vous adresser un arrêté qui organise des commissions

chargées de visiter toutes nos côtes, et de donner son avis sur les

mesures à prendre pour la conservation du rivage, en conciliant le

mieux possible l'intérêt des propriétés riveraines avec les besoins

des travaux publics et particuliers.

Juillet

1852 - Nouvelles divers.

- Le tribunal

correctionnel, dans son audience du 26 juin, a condamné à 100 fr.

d'amende un habitant de Langrune convaincu d'avoir, le 3 mai dernier,

enlevé, avec des pelles et à l'aide d'une voiture, du frai de moules

sur un rocher nommé les Ecores-de-Baz, à Langrune. (Source :

Le Journal de Honfleur)

Septembre 1852 - Les grandes marées. - La marée du 15 septembre, une des plus hautes de l'année, et dont, comme on sait, l'effet s'est fait sentir le 17, favorisée par des vents de S. 0., s'est élevée plus que ne l'indiquaient les tables. Nous avions omis de la signaler. Celle du 13 octobre doit, d'après les calculs astronomiques, être plus haute encore. Si Ies vents soufflaient de la même partie, elle pourrait occasionner des dégâts sur plusieurs points du littoral. Le 17 septembre l'eau avait effleuré les portes de nos bassins. (Source : Le Journal de Honfleur)

Mai 1852 - Les moules. - A partir du 1er mai, la cueillette des moules est ouverte sur les diverses moulières du Calvados, et, depuis le commencement du mois, ce mollusque est mis en vente à la poissonnerie et dans nos rues. Apparemment il laisse encore beaucoup à désirer sous le rapport important de la salubrité, car nous apprenons, de source certaine, que plusieurs personnes qui on ont mangé, ont été indisposées assez sérieusement pour avoir recours aux médecins. (source : L’Indicateur de Bayeux)

Juillet 1852 - Incendie. - Un incendie, qu'on attribue à la malveillance, a éclaté, vendredi dernier, à Langrune, sous un hangar rempli de chaume, de colza, et s'est communiqué, en un clin d’œil, à une grange adjacente et à deux corps de bâtiments voisins, qui sont devenus la proie des flammes. Une maison, couverte en tuiles, a été préservée des atteintes du feu, auquel elle a opposé une barrière infranchissable. Le mobilier qui garnissait les constructions incendiées a été en partie sauvé. Parmi les personnes auxquelles ce sinistre cause le préjudice le plus grave, on cite un pauvre pêcheur, père de cinq enfants, et dont la femme est grabataire et une malheureuse fille, qui est presque constamment malade. Ce cruel événement leur a enlevé leurs dernières ressources. Des misérables, dont nous regrettons vivement de ne pas pouvoir clouer les noms au pilori, ont profilé lâchement de l'incendie, pour commettre un vol d'argent et de linge au préjudice de la famille du pécheur ! L'administration

préfectorale et les habitants de Langrune viendront en aide aux

incendiés, nous en avons la certitude : Ce sera, de leur part, un

véritable bienfait ! (source : L’Indicateur de Bayeux)

Janvier

1853 - Nouvelles Locales.

Les journaux de Caen, en rendant compte

d'incendies qui ont eu lieu dans cette ville et à Langrune, expriment

le regret que les compagnies de pompiers ne soient pas encore

reconstituées. Nous n'avons pas heureusement le même motif, mais nous

pouvons exprimer le même regret. Sans doute si nous éprouvions quelque

incendie, le zèle et l'empressement des anciens membres de la compagnie

les feraient encore distinguer, comme toujours, mais les secours n'ont

pas

Avril

1853 -

Nouvelles divers. - Le

détail le plus intéressant qui ressort des tableaux de recrutement est

relatif au degré d'instruction de jeunes gens appelés sous les

drapeaux, Les statistiques militaires accusent un progrès lent, mais

constant, dans la situation intellectuelle des populations. Ainsi,

des jeunes gens appelés de 1831 à 1835, près de la moitié (480 sur 1

000 ) ne savaient ni lire ni écrire. Cette proportion est descendue à

437 sur 1 000 pour les jeunes gens appelés de 1836 à 1840 ; à 400 sur

1 000 pour ceux de 1841 à 1845. Pour

la classe de 1848, sur 304 023 appelés, 175 416 savaient lire et

écrire ; 13 092 ne savaient que lire ; 106 279 ne savaient ni lire ni

écrire ; enfin il en est 9 236 dont le degré d'instruction n'a pu

être vérifié.

Ces chiffres font ressortir le nombre des illettrés dans une proportion de 349 sur 1 000. Le progrès est sensible. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Juillet

1853 -

Nouvelles des campagnes.

- Depuis

quatre jours, le temps s'est considérablement amélioré, et la saison

d'été se fait enfin sentir. La plus grande activité règne dans nos

campagnes environnantes, et la récolte des foins se fait partout dans

de meilleures conditions qu'on n'eût pu l'espérer la semaine

dernière. Sous l'action d'une température plus favorable, les blés versés se relèvent, et présentent un aspect plus consolant. Il faut espérer que, si ce beau temps continue, on n'aura plus de crainte sérieuse à concevoir sur les résultats de la prochaine récolte. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Juillet

1853 -

Nouvelles du temps. -

Le printemps

a fini et la saison d'été a commencé le 21 juin, à 1 heure 33

minutes du soir. Le soleil, à la même heure, a quitté les Gémeaux

pour entrer dans le signe du Cancer. Pendant le printemps qui vient de finir, les vents d'ouest ont dominé, ils ont régné 77 jours sur 90. C'est à leur persistance qu'il faut attribuer les pluies continuelles que nous avons eues. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Juillet 1853 - Vacances scolaires. - Par décision de M. le ministre de l'instruction publique, les vacances commenceront dans les collèges et institutions à partir du 10 août prochain. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Septembre 1853 - Nouvelles locales. - Dimanche dernier, Mgr Blanquart de Bailleul, archevêque de Rouen, assistait à la grand'messe de Langrune. Il a officié, le soir, aux vêpres, dans la chapelle de Notre-Dame de la Délivrande. M. l'abbé Vauquelin, missionnaire, a prononcé, entre vêpres et compiles, un sermon sur la confiance envers la très Sainte Vierge, sermon nourri d'instruction et de piété, plein d'idées ingénieuses et touchantes, d'images bien choisies, animé surtout par le sentiment intime du sujet. Le

jeune prédicateur remplissait de sa voix pénétrante et harmonieuse le

sanctuaire trop étroit pour la foule des fidèles. Parmi eux, se

trouvait l'auteur des Études ous sommes heureux de savoir et de dire que l'éminent écrivain, dont la renommée grandit chaque jour avec le bien immense qu'il accomplit par ses ouvrages, a trouvé, dans notre pays, un accueil tout à fait sympathique, digne de son caractère, du charme de sa personne, et de l'aimable et sincère modestie qui relève ses hautes qualités. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

On le retira presque immédiatement, mais malgré les soins qui lui furent prodigués, il ne put être rappelé à la vie. Le corps a été reporté à Flers. -

Le même jour, à Lion-sur-Mer, un autre malheur du même genre,

a failli arriver. Une dame qui était allée, seule, prendre un bain à

la mer, a été renversée par une vague et elle se serait noyée sans

les prompts secours qui lui furent portés par M. le marquis de

Folleville. (Source : Le Journal de Honfleur)

Mars

1855 -

Les grandes marées. - Les

18, 19 et 20 mars courant, aura lieu une des plus grandes marées de

1855. Elle atteindra en hauteur 1m 11, et pourra causer quelques

désastres sur nos côtes, si elle est favorisée par les vents.

(Source : L’Indicateur de Bayeux)

Mars 1856 - Cour d’Assises du Calvados. - présidence de Monsieur le conseiller d’Angerville. Audience du 20. —

Lemarinier, armateur à Langrune, accusé de faux en écriture de

commerce, est acquitté. . (Source :

Le journal de Honfleur)

Mars 1856 - Marées de 1856. - L’armée 1856 est remarquable par le nombre de marées que le calcul y indique comme devant être fortes. Trois sont cotées 1,14 et une 1,15. Les marées de ces numéros ne sont pas très rares, il est vrai, et ne sont pas toujours désastreuses. Nous en avons eu récemment de 1,15 en 1852, ..34, et ..48 ; de 1,16 en 1852, ..47 et ..45, et même une de 1,17 en 1847, sans qu’elles aient causé de malheurs dans notre voisinage, le vent ne les ayant point poussées sur nous. Cependant chacune des principales marées de cette année pourrait être fort dangereuse dans nos ports et sur nos côtes, si la force et la direction du vent venaient à les favoriser. On ne peut donc trop recommander de précautions à nos riverains, surtout pour la prochaine marée, de 1,15, dont le plein doit avoir lieu le 7 ou le 8 mars, à une époque de l’année que signalent presque toujours des vents assez violents, et même des tempêtes. (Source : Le journal de Honfleur)

Juin 1856 - Port de Courseulles. - 70 navires sont entrés dans le port de Courseulles pendant le mois qui vient de s'écouler, les uns chargés de diverses marchandises, les autres venant de la pêche.

Un sloop anglais, qui avait fait côte entre Langrune et Saint-Aubin, est venu se faire réparer et reprendre sa cargaison qui était en pierre de granit, qu'il avait fait apporter par terre. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Janvier 1858 - Le Jour de l’an. - Une belle gelée, adoucie par un soleil resplendissant, a favorisé, pendant la journée d'hier, les visites du jour de l'An. En dehors des visites hiérarchiques, on a généralement constaté que le nombre des cartes va diminuant chaque année. Il ne parait pas qu'il en ait été de même des Étrennes. Cet usage si cher aux enfants a donné lieu à des ventes assez avantageuses pour les divers magasins de cette spécialité. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Janvier 1858 - Le froid. - Pour s'être montré tardif, dans notre contrée, l'hiver s'est fait sentir depuis huit jours d'une manière assez vive. La température s'est considérablement abaissée, et le froid sévit avec une certaine intensité. Dans la nuit de lundi à mardi, le thermomètre est descendu à 11 degrés au-dessous de zéro. La gelée est arrivée brusquement sans que des pluies soient venues accroître préalablement la hauteur de nos cours d'eau qui, sur plusieurs points, sont insuffisants pour faire marcher les moulins. Il en résulte que la fabrication de la farine va devenir plus difficile, au reste, et par une heureuse compensation, les récoltes en terre ne peuvent que gagner à cette température plus rigoureuse. Elle est venue à propos pour arrêter la végétation trop précoce des blés et des plantes oléagineuses, qui d'ailleurs, offrent, dans notre contrée, le plus riche aspect. Il faut donc accepter comme un bienfait providentiel cette saison, rigoureuse mais nécessaire, et ne pas oublier surtout qu'à la Charité incombe le devoir d'en soulager les souffrances et d'en atténuer les rigueurs ! (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Janvier

1858 - Des récompenses.

-

L'amiral ministre secrétaire d'État au département de la

marine et des colonies a décerné, par une décision du 22 du mois

dernier, des récompenses pour faits de sauvetage aux personnes,

ci-après, dénommées, savoir : Un

témoignage officiel de satisfaction au sieur Croix (Pierre-Léopold),

mousse à Honfleur, pour avoir, à Trouville, le 4 juillet 1857, sauvé

un enfant qui venait d'être entraîné par le courant. Un

témoignage officiel de satisfaction au sieur Colleville (Constant),

matelot inscrit à Caen, patron de bateau, pour s'être jeté à l'eau

tout habillé afin d'en retirer un enfant qui venait d’y tomber, à

Port-en-Bessin, le 1er octobre 1857. Une

médaille d'honneur en argent de 2e classe au sieur Blasne (Jacques-Henri-Théophile),

pour avoir, à Langrune, le 6 septembre 1857, sauvé deux

personnes en danger, de se noyer dans la mer. (Source : L’Indicateur

de Bayeux)

Avril

1858 -

La grande marée d’équinoxe.

- La

marée extraordinaire d'équinoxe aura lieu le 14 de ce mois, sur les

côtes de la Manche, de l'Océan et de la mer du Nord,

Août

1858 - Fête religieuse

à Langrune. -

Demain mercredi, 18 août, à neuf heures et demie du matin, aura

lieu l'inauguration du nouvel autel de l'église de Langrune, dont les

premiers fonds ont été fournis par les habitants de cette commune et

la colonie de ses baigneurs, l'une des plus nombreuses et des plus

distinguées de nos côtes. Cet autel, dans le style de l'église, est

un chef-d'œuvre digne de ce beau monument, l'un des plus remarquables

de notre littoral. Une messe en musique sera chantée par la société chorale des Vénitiens de Bayeux. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Août

1858 - Le règlement.

-

Il arrive quelquefois que des fonctionnaires municipaux croient

pouvoir, nonobstant les termes des règlements sur la fermeture des

débits de boissons, autoriser certains habitants à laisser ouverts

leurs établissements après l'heure de fermeture fixée par ces

règlements. Il parait utile, dès lors, de porter à la connaissance de MM. les maires que la Cour de cassation vient de décider qu'un maire n'a pas le droit, lorsqu'il existe un arrêté qui ordonne la fermeture des établissements publics à une heure déterminée, de donner la permission de dépasser cette heure, pour quelque cause que ce soit. Il ne peut, en effet, appartenir à l'autorité municipale de modifier un arrêté régulièrement pris. (Source : L’Indicateur de Bayeux)

Octobre

1858 - Le temps qu’il fait.

- Les

astronomes ont compulsé toutes les tables météorologiques

quotidiennes depuis deux siècles, et ils n'ont pas trouvé un seul 16,

ni 17, ni 18 octobre ni aucun jour voisin dans le calendrier où l'on

ait joui, d'une température de vingt-cinq degrés centigrades au-dessus

de zéro. L'année

1858 est l'une des années les plus extraordinaires de ce siècle pour

la beauté de la température. Malheureusement

beaucoup, d'industries ont à souffrir de la sécheresse extraordinaire

aussi, cette année. Quinze jours de pluies seraient un véritable

bienfait pour elles. (source : L’Indicateur de Bayeux) Octobre

1858 - La grande marée et la basse mer d'octobre sur les

côtes du Calvados. -

Les spectacles

grandioses que présente la mer commencent à éveiller la curiosité. Parmi

les phénomènes maritimes susceptibles d'être prévus, il n'en est pas

de plus remarquable que celui des grandes marées et des basses mers qui

leur succèdent toujours. Nous

arrivons à la pleine lune d'octobre, qui aura lieu le 22 : le soleil ne

sera encore éloigné que d'environ 11 degrés au sud de l'équateur ;

la lune, qui aura franchi cette ligne le 19, approchera de son périgée

(sa plus courte distance à la terre), qu'elle atteindra le 25. L'action

combinée du soleil et de la lune sur la mer sera insuffisante encore

pour la faire battre à pleins rivages et donner le spectacle de la

cinquième et dernière grande marée de 1858 : Les grandes marées

précédentes ont eu lieu Ie 17 mars, le 15 avril, le 10 août et le 9

septembre. On

sait que les plus grandes marées arrivent toujours aux nouvelles et aux

pleines lunes, à l'époque des équinoxes, et elles sont d'autant plus

considérables que la lune et le Au

Havre, par exemple, l'unité de hauteur du port est de 5 mètres 67 ; ce

nombre a été obtenu en prenant la moitié de 7 mètres 14, qui est la

différence observée, dans ce port, entre les plus hautes et les plus

basses mers ; à l'embouchure de l'Orne, l'unité est de 5 mètres 65 ;

à Port-en-Bessin, de 3 mètres 20. Nous devons citer ici un fait

important que l'observation nous révèle, c'est que, dans nos ports les

plus grandes marées suivent toujours d'un jour et demi l'instant de la

nouvelle et de la pleine lune . En conséquence, la pleine lune

d'octobre ayant lieu le 22, à trois heures vingt-sept minutes du soir,

la plus haute marée ne se produira que le 24 octobre au matin Les

marées peuvent dépasser les hauteurs que nous venons d'indiquer mais

la cause n'en doit pas être, attribuée à l'influence combinée du

soleil et de la lune ; cela ne peut avoir lieu que si les vents viennent

à souffler du large et à pousser impétueusement la masse des eaux

contre leurs rivages. Voir

la mer agitée bouillonner avec des flocons d'écume garnissant la

crête de chaque vague, n'est que la moitié du curieux spectacle qui

attend les touristes aux bords de la Manche. Une

très basse mer succède toujours à une très haute marée ; les eaux

se retirent d'autant plus au large qu'elles se sont plus avancées vers

le rivage. Ce fait n'a rien qui doive surprendre ; l'explication

scientifique en est toute simple : comme c'est la lune qui, par son

passage au méridien du lieu, détermine l'heure de la marée,

lorsqu'elle passe au méridien d'un autre point du rivage, elle n'y

produit la haute mer qu'en retirant, pou r ainsi dire, les eaux du lieu

qu'elle vient de quitter pour les accumuler sur le nouveau rivage auquel

elle va donner une grande marée. De

ce retrait des eaux après une forte marée, il résulte que les plages

plates et peu profondes se trouvent découvertes et presque laissées à

sec à une assez grande distance au large. Une des plages qui réunit le

mieux ces deux conditions est celle du Calvados ; aussi, n'est-il pas

étonnant de voir la mer se retirer sur certains points jusqu' à une

distance de quatre ou cinq kilomètres. Tout le monde connaît la

fameuse chaîne des rochers de Calvados qui ont donné leur nom au

département ; d'ordinaire ils sont entièrement plongés sous l'eau, on

n'en aperçoit pas la moindre crête à la surface. Mais viennent les

basses mers des équinoxes, on les voit se détacher par massifs noirs

sur la plage sablonneuse. C'est

une grande fête pour les habitants du pays et des villes voisines, on

voit ce jour-là hommes et femmes de tout rang et de toute qualité,

suivre pied à pied la mer qui se retire jusqu'au delà du rocher,

laissant derrière elle une infinité de poissons de toute sorte

oubliés dans les petites mares qui se forment dans les bas fonds de

sable avec une profondeur de quelques pouces d'eau à peine. Il se fait

alors sur tous les points une pêche générale, pêche à la main et

sans danger, à laquelle tout le monde peut prendre part, d'autant plus